MJC Jacques Prévert

MJC Jacques Prévert

Radio Alpa

Radio Alpa

Les commissions bénévoles

Les commissions bénévoles

Dispositifs scolaires

Dispositifs scolaires

MJC Jacques Prévert

MJC Jacques Prévert

Radio Alpa

Radio Alpa

Les commissions bénévoles

Les commissions bénévoles

Dispositifs scolaires

Dispositifs scolaires

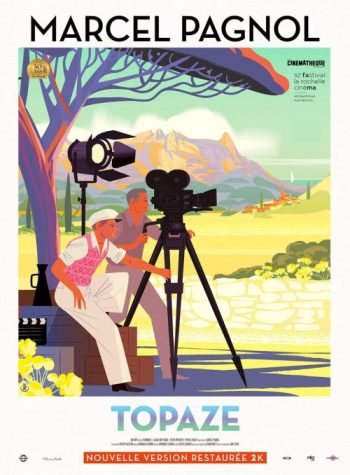

Du 12 juin au 26 août 2025, aux Cinéastes, cinéma d’art et essai au Mans, dix films emblématiques de Marcel Pagnol ont été projetés. Écrivain, réalisateur et auteur de l’un des premiers chefs-d’œuvre du cinéma parlant français avec « Marius » (1931), ses dialogues ciselés et facétieux portent amoureusement la voix du Midi.

Grâce à sa verve poétique, Pagnol mêle mélodrame et comédie avec brio.

Alliant humour fin, pudeur et exubérance, ses films sont des trésors de réflexions morales, adoucissant souvent les plus puritaines. Tant fidèle à ses décors naturels qu’à ses comédiens, l’irrésistible drôlerie de Fernandel, la sensibilité débordante d’Orane Demazis et la saveur provençale de Raimu illuminent toute son œuvre d’une poésie chatoyante.

Ses récits illustrent duplicité et trahison autant qu’ils mettent en lumière les relations humaines sincères. Face à la bassesse et aux épreuves de la vie, l’amitié et l’amour filial finissent par prévaloir. Dans La Trilogie marseillaise (1931 à 1936), l’amour de César pour son fils, Marius, ayant pris le large sans l’en informer, finit par éclipser tout ressentiment. César témoigne aussi beaucoup de douceur et de soutien à Fanny, marchande de coquillages enceinte de Marius, malgré les mœurs pieuses de l’époque.

Dans Angèle (1934), le brave Saturnin vient en aide à son amie, prostituée et enceinte, dans un geste de profonde solidarité.

De la même façon, La Fille du puisatier (1940) explore au travers du personnage de Patricia, mère à dix-huit ans, des thèmes tels que les attentes de la société sur les femmes, la maternité et le sacrifice.

Ainsi, dans ses films, les êtres ostracisés et malmenés viennent, en plus de dénoncer les turpitudes humaines, révéler avec adresse la bonté qui réside chez certains de leurs pairs.

Des individus en perpétuelle quête d’évasion parcourent ses films.

Marius, enivré par la mer, quitte sa famille sans savoir qu’il laisse un fils derrière lui. Ce qui d’ailleurs, par la suite, laissera place à de nombreux questionnements autour de la notion de paternité.

Angèle rêve d’amour quand un proxénète la séduit et brise ses illusions.

Irénée, dans Le Schpountz (1938), croit être un acteur prodigieux avant d’être leurré par des producteurs sans scrupule.

Pagnol refuse la condamnation automatique. Sans encourager la transgression et prônant des valeurs traditionnelles, celui-ci choisit la magnanimité. Loin des archétypes héroïques et sources d’apprentissages, les plus faibles et les plus ingénus sont transfigurés tels des héros de force intérieure et de dignité.

Topaze (1951) dernier long-métrage de cette rétrospective, bien que conservant le même panache, offre une vision plus amère et désillusionnée. Film subversif contrastant avec ses précédentes créations, il dépeint sans détour le pouvoir corrupteur de l’argent. Fernandel y incarne là un instituteur hautement vertueux se transformant peu à peu en homme d’affaire cynique et dévoyé.

Au début du film, ne comprenant pas l’implicite ni pourquoi il devrait faire croître la moyenne d’un de ses élèves, Topaze maintient fermement, malgré l’insistance véreuse et cupide du directeur, que celui-ci n’a obtenu que des zéros. « Le mépris des proverbes est le commencement de la fortune », nous confesse finalement le protagoniste, l’honnêteté ne mène à rien dans un monde régi par l’argent et l’hypocrisie. Pire, la probité devient même une faiblesse et un présage d’échec.

Critique acerbe de la société, plus particulièrement de la bourgeoisie et œuvre beaucoup plus pessimiste, ce long-métrage n’en est pas moins, avec Le Schpountz, l’un des plus drôles et des plus caustiques de la rétrospective. La gestuelle leste et alerte, l’articulation minutieuse et cocasse, les expressions espiègles, Fernandel livre dans ces deux œuvres une prestation remarquable.

De la partie de cartes de La Trilogie marseillaise, à la tirade de la Pomponette dans La Femme du boulanger (1938), Marcel Pagnol, lucide et profondément humain, nous a légué une œuvre intelligente et riche qui élève et immortalise les accents chantants du Midi.